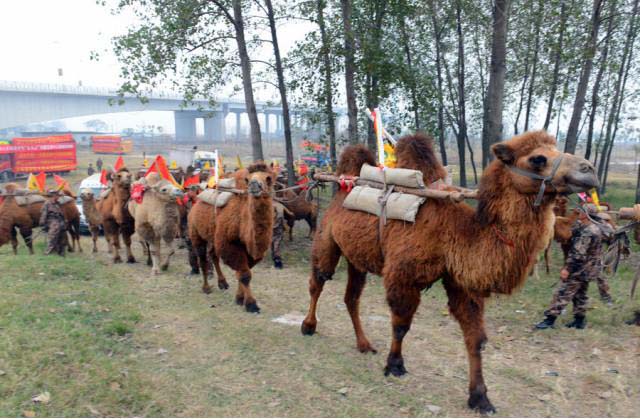

17世紀(jì)至20世紀(jì)初,中國(guó)茶葉由馬、船、駱駝運(yùn)輸,沿8省、自治區(qū)經(jīng)蒙古輸出俄羅斯,這條全長(zhǎng)約1.3萬(wàn)公里的貿(mào)易通道,是繼“絲綢之路”后橫跨亞歐的又一條重要國(guó)際商道。

“萬(wàn)里茶道”申遺, 湖南段遺產(chǎn)無(wú)可替代

萬(wàn)里茶道湖南段的主要水運(yùn)線路圖 (中南大學(xué) 李博 供圖)

“萬(wàn)里茶道”申報(bào)世界遺產(chǎn),正按時(shí)間表有序推進(jìn)。

聯(lián)合申遺的閩、贛、湘、鄂、豫、晉、冀、內(nèi)蒙古等8省、自治區(qū),已初步遴選出各自的遺產(chǎn)點(diǎn),進(jìn)入專家考察階段;年底將編制完整文本,上報(bào)國(guó)家文物局;力爭(zhēng)2017年列入《中國(guó)世界文化遺產(chǎn)預(yù)備名單》。

“萬(wàn)里茶道”是17世紀(jì)至20世紀(jì)初,中國(guó)茶葉由馬、船、駱駝運(yùn)輸,沿8省、自治區(qū)經(jīng)蒙古輸出俄羅斯的貿(mào)易通道,是繼“絲綢之路”后橫跨亞歐的又一條重要國(guó)際商道,全長(zhǎng)約1.3萬(wàn)公里。

“沿‘萬(wàn)里茶道’,打通中蒙俄,湖南正好對(duì)接‘一帶一路’。”省內(nèi)申遺專家組認(rèn)為,湖南段(安化至臨湘)采取“遺產(chǎn)走廊”的保護(hù)模式,可打造出世界文化遺產(chǎn)的精品線路。

“萬(wàn)里茶道”申遺,湖南段遺產(chǎn)起重要支撐作用

2013年3月,習(xí)近平總書記在莫斯科國(guó)際關(guān)系學(xué)院的演講中,特別指出“繼17世紀(jì)的‘萬(wàn)里茶道’之后,中俄油氣管道成為聯(lián)通兩國(guó)新的‘世紀(jì)動(dòng)脈’”。

17世紀(jì)至20世紀(jì)初,“萬(wàn)里茶道”以茶葉貿(mào)易為主線,推動(dòng)文化交流與融合,這條“世紀(jì)動(dòng)脈”對(duì)蒙古、俄羅斯乃至歐洲產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

2014年11月,國(guó)內(nèi)8省、自治區(qū)代表齊聚武夷山,共同商定“萬(wàn)里茶道”申報(bào)世界文化遺產(chǎn)。

當(dāng)時(shí)的“萬(wàn)里茶道”,先是福建、江西的茶葉,由晉商北運(yùn)至中俄邊境口岸恰克圖交易,再由俄商遠(yuǎn)銷圣彼得堡及歐洲各國(guó);后受太平天國(guó)起義影響,閩贛茶受阻,兩湖茶興起,安化等地的茶葉,源源不斷北運(yùn)恰克圖。

“萬(wàn)里茶道”先是紅茶占多,后來(lái)黑茶當(dāng)家。省申遺專家組專家、湖南大學(xué)建筑學(xué)院副教授陳翚稱,聯(lián)合申遺的8省、自治區(qū),福建、江西是紅茶產(chǎn)地,湖南是紅茶和黑茶產(chǎn)地,湖北漢口是茶葉加工與集散中心,北邊四省、自治區(qū)是商貿(mào)中心。

由于地域、功能不同,各省份文物遺產(chǎn)也有差異。作為紅茶黑茶主產(chǎn)地,湖南段遺產(chǎn)無(wú)可替代。據(jù)專家考察,地域相對(duì)閉塞的安化,保存了大量古茶樹(shù)、古茶園、古茶道和黑毛茶加工廠,是“萬(wàn)里茶道”申遺的重要支點(diǎn)。

安化境內(nèi)的高馬二溪,仍保留著至少150年以上的古茶樹(shù)群落;云臺(tái)山、芙蓉山的古茶園,采茶從未間斷,一直出產(chǎn)好茶。

沿鷂子尖古茶道,石橋、茶亭、捐碑、禁碑等文物遺產(chǎn)眾多。石板路上的石棋盤,為當(dāng)年茶販商賈對(duì)弈取樂(lè)所刻;詩(shī)碑留下清代名臣陶澍的詩(shī)句:“晨穿苦霧深,晚焙新火烈”、“誰(shuí)知盤中茶,多有戶上血”,字里行間透露出茶事的艱辛。

在安化第一茶廠,清代制作紅茶和黑茶的飄篩車間、儲(chǔ)存茶葉的百年木倉(cāng)一直在使用,整體保存完好,活態(tài)傳承了手工制茶技藝,彌足珍貴。這里生產(chǎn)的“湖紅”,曾與貴州茅臺(tái)酒一起榮獲1915年巴拿馬萬(wàn)國(guó)博覽會(huì)金獎(jiǎng)。

岳陽(yáng)臨湘聶市老街,遺留下來(lái)的晉商茶行,多呈前鋪后宅格局;“復(fù)泰川記·貢磚”標(biāo)貼、運(yùn)送茶葉的雞公車、制茶時(shí)發(fā)醇及滅火用的銅桿水槍等文物遺產(chǎn),見(jiàn)證了當(dāng)時(shí)茶市的繁盛。

保護(hù)文化線路遺產(chǎn),可借鑒“遺產(chǎn)廊道”成功模式

據(jù)專家考證,“萬(wàn)里茶道”湖南段起于資水的蘇溪關(guān),沿安化、桃江、益陽(yáng)老城、湘陰、岳陽(yáng)老城,出城陵磯至長(zhǎng)江省界以及黃蓋湖附近,長(zhǎng)約420公里。

省文物局的文物調(diào)查表明,安化至臨湘一線及周邊,與“萬(wàn)里茶道”相關(guān)的遺產(chǎn)資源點(diǎn)有145處,已從中篩選10處,上報(bào)設(shè)在武漢的“萬(wàn)里茶道”8省、自治區(qū)聯(lián)合申遺辦。

作為文化線路遺產(chǎn),“萬(wàn)里茶道”湖南段點(diǎn)多、線長(zhǎng),保護(hù)與管理難度大,要求也更高。省申遺專家組專家、省文物考古研究所副研究員劉頌華稱,借助此次申遺的契機(jī),湖南可推動(dòng)文化遺產(chǎn)的保護(hù)上新臺(tái)階。“萬(wàn)里茶道”申遺,我們不僅為了一塊金字招牌,提升民眾對(duì)遺產(chǎn)的保護(hù)意識(shí)更重要、更可貴。

省申遺專家組專家、中南大學(xué)建筑與藝術(shù)學(xué)院副院長(zhǎng)李博介紹,作為世界遺產(chǎn)新類型,文化線路非點(diǎn)狀、單個(gè)的靜態(tài)遺產(chǎn),而是呈線狀、群體的動(dòng)態(tài)遺產(chǎn),因而具有更高的遺產(chǎn)、考古和旅游價(jià)值。

“萬(wàn)里茶道”申遺,凸顯了沿線文化遺產(chǎn)的價(jià)值。湖南段沿安化至臨湘,茶山、茶行、茶碑、古道、風(fēng)雨橋、關(guān)隘、倉(cāng)庫(kù)、碼頭、會(huì)館等相關(guān)文化遺產(chǎn)都有留存,看似散落各地,實(shí)則成線成帶。這種文化線路遺產(chǎn)的保護(hù),對(duì)湖南是一個(gè)全新的課題,可借鑒“遺產(chǎn)廊道”的成功模式。

李博認(rèn)為,湖南段打造“遺產(chǎn)廊道”,以“茶葉”的特定歷史動(dòng)態(tài)、文化事件為線索,把眾多相關(guān)遺產(chǎn)單體串聯(lián)成廊道遺產(chǎn)區(qū),形成面狀保護(hù),實(shí)現(xiàn)可持續(xù)開(kāi)發(fā)與利用。

具體而言,“遺產(chǎn)廊道”建設(shè)包括四大方面,一是茶文化綠道建設(shè),沿安化至臨湘著重打造遺產(chǎn)體驗(yàn)綠道、生態(tài)綠道、旅游綠道。二是節(jié)點(diǎn)建設(shè),以古道、水道為主,包括相關(guān)歷史構(gòu)筑物、建筑物、文物遺跡、文化遺存等,弘揚(yáng)原有特色、發(fā)掘場(chǎng)所記憶。三是解說(shuō)系統(tǒng)建設(shè),對(duì)關(guān)鍵線路(例如渠江至小淹一線,陶澍與左宗棠等名人與茶的故事、碑刻不少)可作重點(diǎn)解說(shuō);對(duì)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)千兩茶、茯磚茶制作技藝的解說(shuō)系統(tǒng),可以通過(guò)舉辦參與性活動(dòng)展示種茶、制茶、品茶文化。四是經(jīng)貿(mào)交流建設(shè),通過(guò)辦會(huì)展、興旅游,助推湘茶拓展俄羅斯、蒙古、歐盟等市場(chǎng),開(kāi)啟新的亞歐通道。

“搶抓‘萬(wàn)里茶道’申遺機(jī)遇,沿線地區(qū)在保護(hù)遺產(chǎn)的基礎(chǔ)上,合理利用遺產(chǎn),可望捧上‘金飯碗’。”李博稱,世界遺產(chǎn)要用世界的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)保護(hù),“遺產(chǎn)廊道”建設(shè)需要整體規(guī)劃,依靠具有世界水準(zhǔn)的專家來(lái)做,才能打造出世界文化遺產(chǎn)的精品線路。

從清代至今,安化第一茶廠保存了不同時(shí)期的制茶技藝——“活態(tài)博物館”修繕記

經(jīng)歷半年多時(shí)間,安化第一茶廠修繕完畢。作為省級(jí)文物保護(hù)單位,省文物局日前對(duì)該廠修繕進(jìn)行了驗(yàn)收。

占地140畝的安化第一茶廠,古色古香的木質(zhì)建筑群,由走廊連成一體,背山面水,格外和諧。專家稱,此次修繕最大限度保留了文物的原真性、完整性,是文物修繕工程的典范,安化第一茶廠堪稱茶文化的“活態(tài)博物館”。

這里曾經(jīng)是花卷茶發(fā)源地,最早嘗試黑茶機(jī)械生產(chǎn);這里曾經(jīng)是與“祁紅”齊名的湖南紅茶“湖紅”的發(fā)祥地;這里曾經(jīng)是湖南省第一個(gè)茶事實(shí)驗(yàn)場(chǎng);這里曾經(jīng)是中南第一茶廠,鋸齒形車間為蘇聯(lián)援建。

“對(duì)待文化遺產(chǎn),我們一直心存敬畏,不能讓遺產(chǎn)保護(hù)留遺憾。”茶廠負(fù)責(zé)人熊嘉介紹,一片小青瓦,相當(dāng)于大片琉璃瓦6倍的價(jià)錢。即使這樣,廠里也是不吝成本,采用古法燒制。

建于1902年的百年木倉(cāng),其修繕花費(fèi)1000萬(wàn)元。修繕過(guò)程中,施工單位建議增加防水層。在多次征求省文物局專家意見(jiàn)后,業(yè)主方才同意。驗(yàn)收過(guò)程中,專家認(rèn)為,百年木倉(cāng)修繕,不刻意做舊,既保留了歷史信息,又合理增加了防水層,對(duì)保護(hù)層面、防止?jié)B漏起到重要作用。

此次修繕,對(duì)清代飄篩車間的處置幾經(jīng)反復(fù)。由于飄篩車間的位置嚴(yán)重影響新建項(xiàng)目,最初有人建議拆除新建,大家討論后認(rèn)為不妥。

文物遺產(chǎn)為新項(xiàng)目騰地,常見(jiàn)的方法是平移保存。施工方拿出的平移方案是,將每一片磚瓦、木頭的擺放位置做好編號(hào),用視頻的形式記錄現(xiàn)有面貌,確保平移后恢復(fù)原樣。

“平移保護(hù)要多花錢,但這不是根本問(wèn)題。”慎重起見(jiàn),熊嘉還是請(qǐng)來(lái)文物專家,認(rèn)真聽(tīng)取意見(jiàn)。

省文物局專家劉春認(rèn)為,飄篩車間極具遺產(chǎn)價(jià)值,這是國(guó)內(nèi)手工制茶的完整遺存,已歷百年堪稱“國(guó)寶”,她建議原址保護(hù)。

專家的建議得以采納。原址保護(hù)意味著,不是飄篩車間為新項(xiàng)目騰地,而是新建的現(xiàn)代化廠房要整體考慮,與飄篩車間融為一體,設(shè)計(jì)與文物風(fēng)格相匹配。劉春感嘆:“對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō),這真是難能可貴。”

湖南省文物考古研究所專家劉頌華:文物需要合理利用

文物是不可再生的珍稀文化資源,文物價(jià)值需要通過(guò)合理利用來(lái)實(shí)現(xiàn)。

根據(jù)對(duì)“萬(wàn)里茶道”湖南段不可移動(dòng)文物的初步調(diào)查,湖南段文物資源總量較多,其中有一些利用得很好的文物,如安化的百年木倉(cāng)。這些文物建筑因文物所有者的文物保護(hù)意識(shí)強(qiáng)而保存得很好,并一直沿用至今,建筑功能也從未發(fā)生變化。但湖南段文物的總體保存還存在一些問(wèn)題,文物整體利用率也偏低。

文物本身具有通過(guò)合理利用展示其價(jià)值的客觀需要。在保證文物安全、不改變文物所有權(quán)的前提下,秉承文物事業(yè)的公益屬性,鼓勵(lì)和普及文物的合理利用,既有利于文物保護(hù),又有利于豐富公眾的精神生活,文物的合理利用最終能起到促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的作用。

作為大型文化線路遺產(chǎn),“萬(wàn)里茶道”途經(jīng)國(guó)內(nèi)8個(gè)省份。迥異的南北氣候和自然環(huán)境、顯著的文化差異,在“萬(wàn)里茶道”現(xiàn)存文物上都有明顯體現(xiàn)。對(duì)文物資源進(jìn)行廣泛調(diào)查,對(duì)文物價(jià)值深入持續(xù)進(jìn)行研究,因地制宜地對(duì)現(xiàn)存文物進(jìn)行合理利用,主動(dòng)給公眾提供多種接近和參與文物保護(hù)、文物鑒賞的渠道,激發(fā)公眾切身認(rèn)同文物內(nèi)在價(jià)值、自覺(jué)愛(ài)護(hù)文物、共同守護(hù)精神家園的情感,不僅是文物工作者的應(yīng)盡之責(zé),也是全社會(huì)努力的方向。

當(dāng)前位置:

當(dāng)前位置:  [打印]

[打印] [收藏]

[收藏]

[關(guān)閉]

[關(guān)閉]