提起茶馬古道,可能許多人都熟知善道,說(shuō)出川藏茶馬古道和滇藏茶馬古道。這兩條道路,要么從四川去西藏,要么經(jīng)云南去西藏,都是把出發(fā)地自產(chǎn)的茶葉,運(yùn)到藏地再換回馬匹,從而彌補(bǔ)不足,互通所需。早自唐宋就開(kāi)始,這樣的“茶馬互市”貿(mào)易行為,就在西南川滇藏地區(qū)展開(kāi),是漢藏同胞民間生活和貿(mào)易的基本通道。

此外,不為多數(shù)人所知的,還有一條通往西北方向的陜甘茶馬古道。

陜甘茶馬古道

陜甘茶馬古道是另一條茶馬古道。它興盛于明清時(shí)期,通往西北以及邊疆地區(qū)或更遠(yuǎn)的地方,主要往來(lái)于陜西和甘肅一線的市場(chǎng),也是以運(yùn)輸銷售內(nèi)地茶葉為主,交換少數(shù)民族地區(qū)馬匹、皮毛等物資。乍一聽(tīng)有些陌生,卻又稍感新奇吧?

要說(shuō)陜甘茶馬古道,必需得提到安化黑茶。安化黑茶因產(chǎn)自湖南益陽(yáng)的安化縣而得名。由于安化境內(nèi)北依雪峰山,南臨資江,為當(dāng)?shù)氐拇笕~種茶,提供絕佳生長(zhǎng)之所。優(yōu)越獨(dú)厚的自然地理氣候條件,使得安化很適合生產(chǎn)黑茶。

以晉陜茶商為活動(dòng)主體,在安化當(dāng)?shù)刭I下半成品茶葉,走水路用船運(yùn),或走陸路以馬馱,即“船艙馬背”的方式,將茶葉運(yùn)到陜西的涇陽(yáng)縣,在此集散地加工成涇陽(yáng)茯磚茶,再運(yùn)往甘肅蘭州市場(chǎng)中轉(zhuǎn)銷售。

前后歷史上,形成安化黑茶的運(yùn)銷茶路主要有四條:一是安化、益陽(yáng)、襄樊、涇陽(yáng)、蘭州線;二是安化、益陽(yáng)、武漢、鄭州、涇陽(yáng)、蘭州線;三是安化、益陽(yáng)、安鄉(xiāng)、宜昌(湖北)、重慶、涇陽(yáng)、蘭州線;四是安化、煙溪(安化)、溆浦(湖南)、保靖(湖南)、入川、重慶、涇陽(yáng)、蘭州線。

安化黑茶運(yùn)至蘭州市場(chǎng),再用駱駝運(yùn)往甘肅西部、內(nèi)蒙古、青海及新疆。更遠(yuǎn)可沿絲綢之路,運(yùn)達(dá)中亞各國(guó)家和地區(qū)。

安化黑茶的命運(yùn)

安化種茶,雖然很早就出現(xiàn)了,但是生產(chǎn)安化黑茶,到了明代初期才開(kāi)始,且緣于一次絕處逢生的巧合性歷史契機(jī)。

1、安化茶的誘惑

明成祖洪武元年(1368),朱元璋為加強(qiáng)對(duì)國(guó)家茶葉市場(chǎng)的控制,命令只將四川和陜西出產(chǎn)的茶葉,定為在西北邊疆地區(qū)進(jìn)行邊銷的官茶,其他地區(qū)的茶葉為私茶,不可以私運(yùn)邊銷,從而控制民間邊銷茶的貿(mào)易。

然而一直以來(lái),安化茶在西北的茶馬古道上,就很受邊疆少數(shù)民族喜愛(ài)。所謂“湖茶為苦,于酥為宜”。就是說(shuō)湖南出產(chǎn)的茶味道厚苦,對(duì)于西北地區(qū)以奶酪和牛羊肉為主食的牧民,正好適宜不過(guò)。

所以民間許多茶商寧愿冒著生命危險(xiǎn),紛紛走私販運(yùn)安化茶。當(dāng)時(shí),發(fā)生一件事令舉國(guó)震驚。公元1397年,安慶公主的女婿歐陽(yáng)倫,私販10萬(wàn)斤安化茶到甘肅,后被邊關(guān)查到,報(bào)奏朝廷,這讓朱元璋憤怒不已,不得不將其殺死。

這件事并沒(méi)能阻擋邊疆人民對(duì)安化茶的偏愛(ài),也沒(méi)能禁止住民間繼續(xù)私運(yùn)安化茶。到了明萬(wàn)歷23年,朝廷終于宣布,將安化茶引為輸往邊疆地區(qū)的官茶。而且,從此安化茶也成為西北茶馬古道上的主要茶葉品類。

2、安化茶的危機(jī)

明朝初年,朱元璋在全國(guó)發(fā)布“罷造團(tuán)茶”的詔令。因?yàn)樵谇俺戏綄⒉枞~制成“龍團(tuán)鳳餅”,作為貢茶進(jìn)獻(xiàn)給朝廷。這種茶由于工藝極為復(fù)雜,裝飾也相當(dāng)奢華,耗費(fèi)巨大的人力、物力和財(cái)力。所以,朱元璋本著安撫茶農(nóng),減輕民間負(fù)擔(dān)的初衷,下達(dá)了這道政令。

然而,這道命令帶給安化茶農(nóng)不小的麻煩。從此,它也意外地改寫了中國(guó)茶葉史。

以往安化制茶,將不同時(shí)段采摘的新鮮茶葉,經(jīng)過(guò)殺青、揉捻、渥堆和發(fā)酵等基本工序,制成團(tuán)茶再往外輸售。這樣制成的團(tuán)茶,在當(dāng)?shù)刈匀怀睗穸嘤甑沫h(huán)境下,有利于保存和防霉,反過(guò)來(lái)又促進(jìn)茶葉自身的更好發(fā)酵。

安化的大葉茶是制作團(tuán)茶的原料。如今朝廷罷造團(tuán)茶,茶農(nóng)只能在春天采摘少量茶尖,制作烘青綠茶進(jìn)貢朝廷。其他季節(jié)采摘的大量?jī)?yōu)質(zhì)茶失去銷路,這讓茶農(nóng)的生計(jì)陷入了絕境。

安化茶葉必須尋找新的出路,由原來(lái)只供奉朝廷皇族、大臣享用,轉(zhuǎn)向銷售到西北邊疆的少數(shù)民族地區(qū)。但一開(kāi)始并沒(méi)有銷路,便導(dǎo)致大量的茶葉堆積。很快茶葉就發(fā)酵變黑。茶農(nóng)們以為變質(zhì)而感到十分焦灼無(wú)奈,只得將茶葉賤賣給邊銷茶的茶商們。

3、重生的安化黑茶

不久,從遙遠(yuǎn)的西北邊疆,傳來(lái)意外的喜訊。安化的黑茶葉,在西北邊疆地區(qū)很受以奶酪和牛羊肉為主食的牧民喜愛(ài)。次年晉陜的茶商們紛紛趕來(lái),大量認(rèn)購(gòu)這種安化的黑茶,運(yùn)往西北地區(qū)的黑茶獲得熱銷。

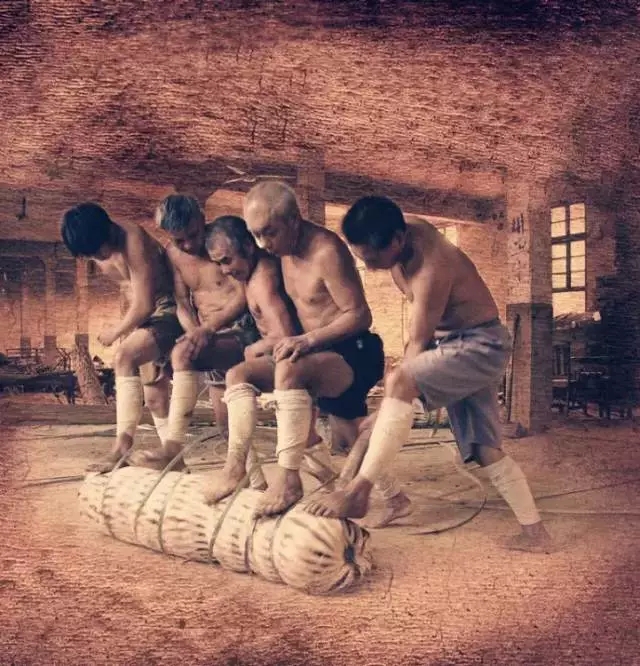

對(duì)安化茶農(nóng)來(lái)說(shuō),這無(wú)疑是絕處逢生的驚喜。安化的這種散黑茶,通過(guò)當(dāng)?shù)氐奶厥庵撇韫に嚰庸ぎa(chǎn)生。從此,它被大規(guī)模引入西北茶馬古道,成為兩地之間物資交流的貴重物品。

到清乾隆二十八年(1763),安化黑茶作為邊銷茶,走西北茶馬古道,經(jīng)山陜地區(qū)中轉(zhuǎn),一則可沿古絲綢之路向西直通中亞地區(qū),另外往北可去往蒙古,甚至到沙俄以及歐洲地區(qū)。

當(dāng)前位置:

當(dāng)前位置:  [打印]

[打印] [收藏]

[收藏]

[關(guān)閉]

[關(guān)閉]